トピックス

特集「知的創造サイクルの実現に向けて」の企画にあたって

会誌広報委員会

日本経済を取り巻く環境は、NIEsやBRICsの発展にともなうグローバル競争の激化で厳しさを増しています。これに対し、我が国では国際競争力の強化を目的として、政府主導で2002年に知的財産戦略会議を立ち上げ、2005年には知的創造サイクル専門調査会を設置して、知的財産の創造・保護・活用を強化する施策が推進されてきました。このような中、日本経済は90年代のバブル崩壊の後遺症を脱して緩やかな成長へと転じて推移してきましたが、2008年9月のリーマン・ブラザーズの経営破綻をきっかけとした世界同時不況の影響で企業の経営環境は大きく悪化し、各企業は従前の拡大成長戦略を見直して、投資を控え贅肉を削ぎ落として生き残るための構造改革を行っています。

一方、企業の基本的経営理念は持続的発展であり、グローバル競争の中で将来に亘って継続的に優位性を確保するためには、知的財産を経営資源として有効活用することが必要不可欠であることは、もはや異論のないところです。ただこの経済不況という長いトンネルもいつかは抜ける時期が来ます。その時に、如何に良いスタートを切れるかが重要で、有用な知的財産を持つ企業と持たざる企業とで成功の明暗が分かれることは間違いないでしょう。

このように環境が激変する中、今一度、原点に立ち返り、“知的創造サイクル実現に向けて、我々は何をすべきか”をテーマとして特集号を企画しました。知的創造サイクルの実現に向けて重要と思われるテーマを選定し、知財トップの生の声を伺う座談会と9編の論説を企画し、それぞれ造詣の深い方々に執筆を依頼致しました。

3月号の目次はこちらからご覧いただけます。

(1)「三位一体」経営に関する座談会

知的創造サイクルの基本となる三要素(創造、保護、活用)と人材及び三位一体経営について、日本アイ・ビー・エム(株)の上野剛史氏、日産自動車(株)の河本健二氏、(株)ブリヂストンの武田安弘氏、アステラス製薬(株)の渡辺裕二氏と知財コンサルタントをされている土生特許事務所の土生哲也先生にお話を伺いました。

(2)「我が国のイノベーションシステムと知財立国のジレンマ」

グローバル市場におけるイノベーションシステムと知財マネジメントについて、東京大学の小川紘一特任教授に執筆をお願いしました。圧倒的な知財力を有する日本企業がグローバル市場で勝てない原因について、製品アーキテクチャという新たな視点から分析・解説し、オープン環境における知財マネジメントの重要性と方向性について提言されています。(3)「イノベーションのための特許情報の活用」

プロイノベーション時代の特許情報の役割とその役割を果たすためのデータベースと活用方法について、東京農工大学大学院の鶴見隆教授、(株)日産テクノの近藤真吾氏、TechnoProducer(株)の楠浦崇央氏に執筆をお願いしました。プロダクト・イノベーションとビジネスモデル・イノベーションのために、特許情報活用が必要である理由を示し、そのためのデータベースの作成方法、さらに具体的な情報分析に基づくイノベーションの事例について解説されています。(4)「次世代知財情報解析システム」

経営に資する情報を提供できる知財情報解析システムとはどのようなものかについて、当協会の知財情報システム委員会に執筆をお願いしました。次世代解析システムとは、特許公報から得られる情報に非知財情報、主観的知財評価、客観的知財評価を加え、解析の目的に合わせて演算・グラフ化できるシステムと位置付け、企画、研究、事業部門がビジネスモデルを検討したり、事業戦略を立案する時に必要とする情報の解析手法も含めて具体的に解説されています。(5)「経営戦略に活かすための特許解析手法の研究」

特許情報をどのように解析すれば経営に貢献できるのかについて、当協会の知的財産情報検索委員会に執筆をお願いしました。事業的に大きな変化が起こった“シェアの逆転事例”や“異業種への参入事例”は、どのような解析を行えば、特許情報から推し量ることが可能かについて研究し、解説されています。(6)「発明の保護及び権利活用を図るための特許明細書は如何にあるべきか」

知的創造サイクル(創造・保護・活用)実現に貢献するための特許明細書は如何にあるべきかについて、伊東国際特許事務所の伊東忠彦先生、大貫進介先生、伊東忠重先生に執筆をお願いしました。明細書に記載すべき事項の一項目毎に、権利を確実に取得するための留意点が、明細書を作成するプロの視点から、具体的に、そして、丁寧に解説されています。(7)「医薬品開発における知的財産上の論点と戦略」

医薬品開発における知的創造サイクルにおいて、知的財産戦略を如何に採るべきかについて、当協会のバイオテクノロジー委員会に執筆をお願いしました。医薬品産業において、収益を最大化するための知的財産戦略について、医薬品産業特有のライフサイクルマネジメントという視点から課題と戦略及び留意点について解説されています。(8)「デザインの創造・保護・活用への提言」

ブランド戦略・デザイン戦略と意匠実務との連携、企業活動における意匠権の必要性と活用方法について、当協会の意匠委員会に執筆をお願いしました。ブランドらしさを保護し、デザインの自由度を確保するために、意匠戦略はどうあるべきかについて、意匠権だけでなく、不正競争防止法や特許制度等を組み合わせた保護と活用方法が提言されています。(9)「グローバル知財マネジメントについての一考察」

グローバル競争の中で、知財部門のマネジメントはどうあるべきかについて、当協会の知財マネジメント委員会に執筆をお願いしました。グローバル経営を管理方法に基づき4つのモデルに分類し、それぞれの知財マネジメントの特徴を示すとともに、実際にグローバルに事業展開し成功を収めている企業にヒアリングすることにより、具体的なマネジメント方法を調査し、課題が提起されています。(10)「経営に資する知財活動とそれを支える知財人材」

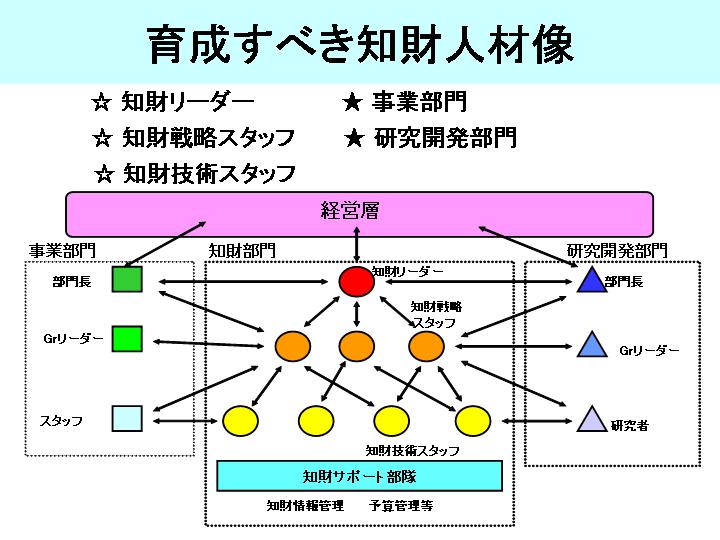

経営に資する知財活動における知財部門の役割とそれを実現するための人材について、ダイセル化学(株)の百瀬隆氏に執筆をお願いしました。経営という視点から、コーポレートの企画部門・研究開発部門・知財部門との三位一体活動の重要性を示し、現状の課題から、知財活動を支えるためにどのような人材が必要かが示され、さらに育成方法についても述べられています。