- トップ

- 協会活動

- 2025年度国際活動

- 欧州特許庁(EPO)長官とのバイ会合を開催

国際活動

欧州特許庁(EPO)長官とのバイ会合を開催

1.会合概要

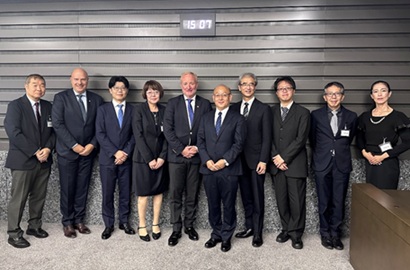

2025年9月29日、特許庁会議室において、欧州特許庁(EPO)とJIPAとのバイ会合が開催されました。出席者は、EPOからカンピノス長官をはじめとする2名、JIPAから小林理事長、上野専務理事、八木常務理事、谷口国際第2委員長、宮下国際政策WGリーダーら計8名、さらに特許庁(JPO)から国際政策課の関係者が同席しました。

冒頭の小林理事長による歓迎の辞に続き、EPOおよびJIPA双方から最新の活動状況の紹介が行われました。その後、「単一特許制度(ユニタリーパテント)」や「品質と迅速性」を中心に、対話形式で活発な意見交換がなされました。最後にEPO長官より、「モノローグではなく対話を重視する姿勢」を改めて強調され、近年1:1 Meetingを開始しており、企業のみなさまの参加を奨励したいという紹介がありました。

JIPAとしても、日本ユーザの立場を代表して、引き続きEPOとの良好な関係を維持しつつ、様々な場面を通じて制度改善を働きかけてまいります。

2.主要議題と議論の要点

- 欧州特許庁(EPO)の現状と課題

EPOの最新状況につき以下のような情報が紹介されました。- EPOの年間出願件数は約20万件で横ばい

- 中国(150万件超)と比べると規模は小さいが、「第2庁」として各国出願を経た案件が多く集まり、高品質な審査体制を強みとする

- 過去に深刻だったバックログは大幅に改善

- 現在は権利化まで平均30か月弱、90%が25〜27か月で処理

- ファーストアクションは平均5.4か月で発行

- サーチレポートは資本市場におけるスタートアップ資金調達にも活用され、実務上の意義が高まっている

- 科学者・エンジニアなど優秀な人材の確保と大規模データベースにより品質を担保

- 2021年から審査官がリモート勤務を導入

- AIを積極的に活用し、引用文献の約40%をAIが特定

- 生産性は約4.7%向上

- CPC PredictorやChatGPTなどのAIツールにより、分類や法的文書検索を効率化

- ユニタリーパテント(UP)制度

EPOより、UPは制度施行後2年が経過し事例が蓄積されてきたにもかかわらず、日本の出願人の利用率が8.6%と、アメリカや中国に比べて低い点に言及がありました。

JIPA側からは、UP申請率が低いことについて、日本の出願人の多くが3か国未満のバリデーションで十分と考えており、これらの出願人にとってUP選択はコスト増となるため、UP選択の必要性は低いと考えていること、UPCの動向や判決を観察し予見可能性が高まるまで様子見していること、について見解を述べ、訴訟手続きの明確化や、判例の蓄積により予見性が高まり、UPCが保護や救済において特許権者に有利であることが周知されてくれば、UPを選択する権利者は増えるだろう旨を表明しました。 - 品質と迅速性

JIPAからは、審査の品質と迅速性について、他国と比べて形式的な拒絶が多く補正の制限が厳しいこと、サーチレポート発行後のオフィスアクション発行までに時間がかかっていること、オフィスアクション発行の迅速化はユーザにとって欧州での権利取得をより魅力的にすることを伝えました。

またJIPAの説明を受け、EPO側からは次のようなコメントがありました。- 形式的な拒絶や補正制限に関しては、明細書との矛盾をおこさない、一貫性を維持している。

- 審査官がかかえるボリュームの問題もあるが、ファーストアクション発行の迅速化に関しては、直接出願5.4カ月、PCTルート10から8カ月となっている。

- 審査早期化のためのPACEプログラムを活用することを提案する。